キャンペーンの詳細に関しましては、バナーをクリックしてください

キャンペーンの詳細に関しましては、バナーをクリックしてください

2015年2月26日

学び合い学習は、日本の教育を崩壊させる!!??

『学び合い』で「気になる子」のいるクラスがうまくいく! (西川順、間波愛子)

最近、「学び合い」という言葉を知りました。学校現場にて先生が生徒に教えるのではなく、先生が生徒同士が助け合うような雰囲気を教室に作りだし、そして、課題を提供して、生徒全員が教えたり教えられたりしながら授業を進める。目標は、クラス全員が80点をとること。80点という数字よりもクラス"全員"ということが大事です。

この学び合いを実現するためにICTの力が必要です。ICTは、「みんなで、多様な方法を、柔軟に、使い続けて課題を解決する」ことができるからです。このブログ記事を書く中で、「学び合い」を批判する舘野健三先生のブログ記事を読みました。

一斉授業にももちろん良さはありますが、動画で授業が見れる時代、個別の質問をチャットやスカイプでできる時代であることを前提に置くならば、一斉授業を生身の先生がやることの意味がすごく小さくなります。それよりも、教師が学び合いの雰囲気を作ること、多様な教材を提供してそれを子どもに選ばせることなどに重きを置いた方が良い気がします。これを、ファシリテーション能力(=会議、ミーティング等の場で、発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、参加者の認識の一致を確認したりする行為で介入し、合意形成や相互理解をサポートすることにより、組織や参加者の活性化、協働を促進させるリーダーの持つ能力)といいます。

これからの時代は、このファシリテーション能力の向上が先生に求められていると思います。

最後に、本書の西川先生の言葉を引用します。

我々にとって重要なのは、計算の能力や漢字の書き取りではありません。人と折り合いをつけてつきあう能力です。そのことを自分で納得し、子どもに語ってください

我々教師がやらねばならないのは、社会に出たとき幸せになれるよう育てることです。それはたった「今」から「継続的」に育てなければなりません。べったりくっついている状態では、育ちません。話せる努力をしましょう。

多様化していく社会において、この学び合いという手法が学校現場で取り入られていくと良いなぁと思います。そうすれば、2020年に全学校に導入されるというICTの価値も高まるのではないかと感じます。

Written By KOGA

2015年2月25日

国公立大学入試!焦らず、最後まで諦めず。

本日、国公立大学入試。

緊張して、早く起きた生徒もいるのだろうと思います。

名古屋大学を受験する生徒もいるので、応援がてら久しぶりに母校へ足を運んでみようかと考えています。

もう18年前になってしまいましたが、私の受験の記憶を。

。

数学の試験開始と同時に、問題と向かい合います。「難しいなぁ」と思いながら、問題を解いていると、隣の人は私が半分もやり終えていない状態で、次の問題へ向かう気配。

「速いぞ!やばいな」と思っていたのですが、しばらくするとまたページをめくり、またページをめくり。。。「できていないだけなんだな」と思い平常心に戻って、試験に向かい合いました。

周りのことも気になると思いますが、今までやってきたことを紙に残すつもりでやれば大丈夫です。センター試験と違って、2次試験は時間は多いので、焦らず採れる問題を確実に採っていってください。一番大事なのは、最後まで諦めないことです。

最後に、、、下記まとめ記事を読めば緊張もほぐれるかも知れません。

Written By KOGA

2015年2月24日

大学の定員超過厳格化と地域活性

地域活性化のために大学制度の改正も進みそうです。私大の学生数を抑制しても、地方の大学に魅力がなければ、定員超過をしていない都市部の大学に流れるだけのような気もします。地方がもっともっと魅力的にならないといけないのでしょう。

対象となるのは、首都圏(東京都、埼玉、千葉、神奈川)▽関西圏(京都、大阪、兵庫)▽中部圏(愛知県)の私立大。2014年度の私大入学者は、首都圏20万4287人▽関西圏7万6677人▽中部圏2万9206人。この3大都市圏で計約31万人に上り、全私立大の入学者の65%、国公私立合わせた入学者のおよそ半数を占める。

3大都市圏の学生数を見てみると、首都圏は中部圏の6倍もいるようです。家庭教師の派遣の仕事で一番大切なのはこれら学生の皆さんにたくさん登録してもらうことです。私の目から見ると、首都圏はすごく魅力的な市場に見えます。しかし、首都圏に偏りすぎですね。。。もう少し関西圏、中部圏の大学が頑張って、生徒を集められるようになると、地域活性化にもつながる気がしています。

Written By KOGA

2015年2月21日

福井、高学力の秘密〜学校と家庭に隠れたヒント〜(NHK、ナビゲーション)

NHKで昨日、「福井 高学力の秘密 〜学校と家庭に隠れたヒント〜」という番組がやっていました。

小中学校の学力を調査する「全国学力テスト」で、いつも1位か2位と上位に位置する福井県。去年の4月から、その秘密を探る調査が始まりました。他県の教員8人を福井に招き、高い学力が維持される要因を分析。すると、教員どうしが授業のアイディアを出し合う仕組みや、「がんばる気持ち」を育てる生活指導、さらに、家庭に勉強しやすい環境が整っていることなど、様々な要因が浮上してきました。調査から、学力向上のヒントを探ります。(番組HPより)番組にて紹介されていた福井県の試みは以下の通りです。

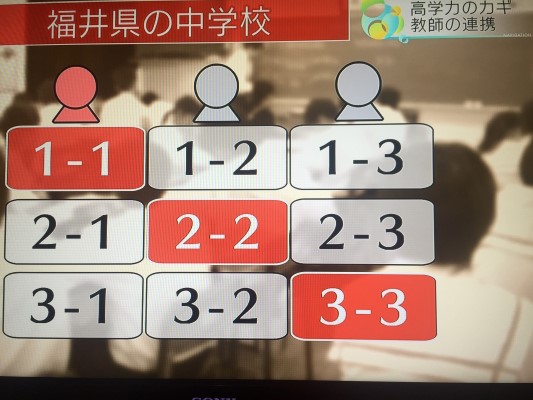

1.一人の先生が多学年を担当する

他都道府県の場合だと、中学校の場合同じ学年しか担当しないということが多いようですが、福井県の場合は、全学年を担当するようです。こうすることで、同じ教科を担当する先生同士が共通の問題意識を持てるようになって、協力関係を築きやすくしているようです。

2.無言清掃

まず精神統一をしてから10分間無言で清掃をするという時間を福井県の学校の半数近くが設けています。これをやることで集中力が高まり、また、勉強に対する忍耐力も養われているようです。

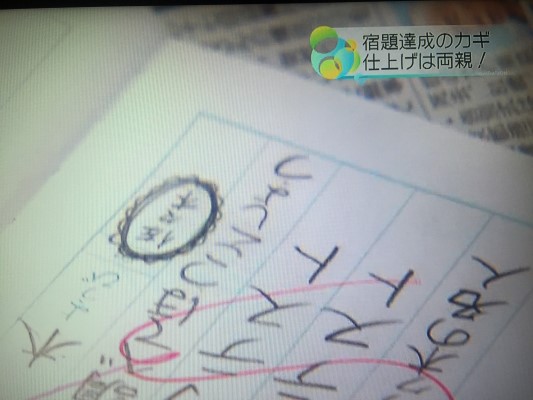

3.家庭学習協力体制

子どもは必ず宿題を連絡帳にメモして帰ってきています。その連絡帳に記載された宿題を親も確認して、その後に連絡帳の署名欄にて、保護者が名前を書いています。VTRに登場していた保護者の方が、名前に花まるをつけ、かつ、「ちゃんと見ないと、名前は書けないですよね」といっていたのが印象的でした。

番組を見ていて感じたことは、やはり教育は一人ではできないと言うこと。各所で子どものために協力関係を築きながら教育を進めていくことが何より大事だと言うことです。また、福井県は、全国学力調査にて小中学校ともに全国1位、2位の成績を納めていますが、東大進学率が高いかと言えば底まで劇的に高くはありません。これは、突出した学力の位人を育てるのではなく、全体のレベルが高いと言うことなのだと思います。

Written By KOGA

2015年2月19日

女子高生のスマホ利用時間は驚異の平均7時間!!

デジタルアーツ(東京都)が2月9日、「女子高校生がスマートフォン(スマホ)や携帯電話を使う時間は1日平均7時間」という実態調査の結果を発表した。1日の平均使用時間は、男子中学生が1・9時間(昨年2月調査は1・8時間)、女子中学生が1・8時間(同1・8時間)、男子高校生が4・1時間(同4・3時間)だった。女子高生は7時間(同6・4時間)だった。「1日9時間以上」が約3割。睡眠時間以外はほとんど手放していないと思われる「15時間以上」との答えも全体の約1割を占めた。(私塾界)

本当にデジタル機器と付き合うのは難しいなぁと思わせる記事です。便利な側面がある物の時間を浪費させまくったり、中毒的な症状にさせたりという良くない側面もいっぱいあります。

障害を抱える子供でも普通の勉強ができるように - ソフトバンクがICTで支援する「魔法のワンドプロジェクト」

魔法のワンドプロジェクトはモバイル端末を活用した障害児の学習・生活支援を行う事例研究プロジェクトで、2009年度より、2010年度を除き「魔法の◯◯」という名称で継続して行ってきた。2014年度は、これまでの特別支援学校・特別支援学級の障害時に加えて、初めて通常学級の発達障害児も対象としている。(マイナビニュース)

国は、ipadなどのタブレットを2020年までに全学校で導入する予定のようです。マイナビニュース記事で紹介されている学校の取り組みの様に、処理速度(PSI)が遅い、あるいはワーキングメモリ(WMI)が弱い子には板書を写真撮影し、Evernoteなどで管理することを許可するなど許すなどのこういう機器でなければ本当にできないことに活用して欲しいです。

現行の学校教材の置き換えやちょっとした付加機能を盛り込むことに活用する程度で終わるのであれば、あまり導入しても意味ないかなぁと思います。2020年以降、現場の応用力・活用力が試させることになると思います。

Written By KOGA

@kogamouse

@kogamouse